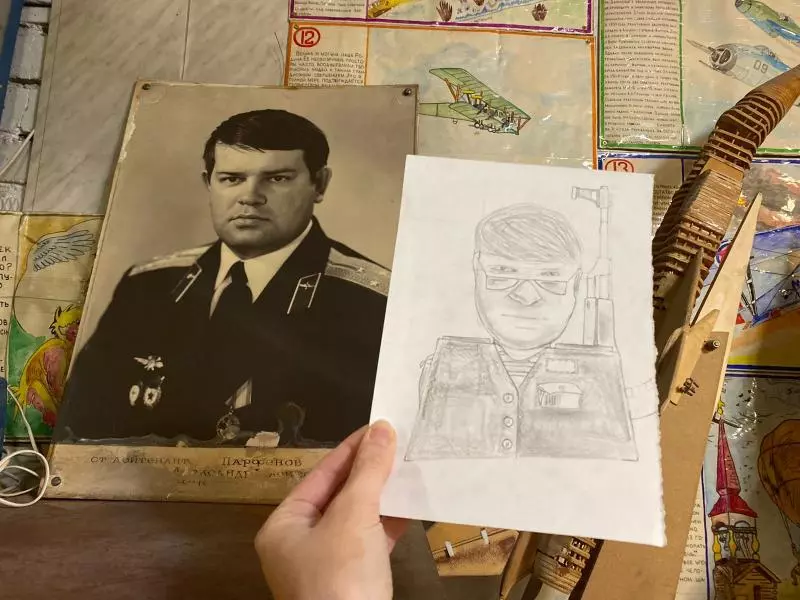

Майор ВВС в отставке, авиационный инженер Александр Парфенов преподает ОБЖ в бердской школе №13 почти 24 года. Несмотря на отсутствие педагогического образования, для учебного заведения он – ценный кадр: в разное время на подмене учил детей истории, географии, технологии, физике.

Парфенов основал музей военной истории при школьном тире – его уникальные экспонаты бывают на выставках в разных городах. Здесь хранятся «черный ящик» с истребителя МиГ-23, фотоаппарат 1948 года выпуска, гусли и даже хлеб из рациона космонавтов.

Военный рассказал «Академ.Инфо», как построить сибирский острог из фанеры, в чем разница между преподаванием будущим летчикам и школьникам, и как провести целый урок военной истории возле аквариума без рыб.

– Александр Алексеевич, вы пришли в школу с большим военным опытом – какие его основные вехи?

– В 1976 году окончил Ачинское авиационно-техническое училище, после чего попал в необычный авиационный полк: он занимался обкаткой авиационной техники – проверяли, на каком пределе эксплуатации в ней начнут проявляться отказы. Бывал в Монголии, Болгарии, в самой южной точке СССР – авиабазе Кокайды в Туркмении: там самолет еще не успевал убрать колеса со взлетной полосы, как оказывался в Афганистане.

Пробыл на Украине 16 лет за минусом двух, когда ездил в Африку со специальным правительственным поручением – там нужны были люди, умеющие работать автономно. После распада Союза попал в Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, где был авиаспециалистом и периодически читал лекции для летного состава курсантов – получил практику преподавания.

В школе оказался случайно: устраивал жену учителем, и директор предложила мне место преподавателя ОБЖ. Сидеть в охране – точно не мое, пробовал. Согласился.

– Каково это – преподавать активным подросткам после дисциплинированных курсантов летного училища?

– У курсантов была глубочайшая мотивация: туда поступали не просто так, а лишь те, кто мечтал о небе. Все, что связано с эксплуатацией авиационной техники – я читал им лекции по аэродинамике, особенностям конструкции летательных аппаратов, рассказывал, как вести себя при поломках в полете – все они внимательно слушали.

У детей же в силу возраста бывает недостаточно мотивации. Иногда приходится преподавать то, что их не особо интересует: криминальные ситуации, аварии, катастрофы – старшеклассники считают, что они уже «сами с усами». В общем, главное – нащупать мотив.

– В будущем году музею военной истории исполнится 20 лет. Как начинали это дело?

– Запах опилок преследует меня с детства: первый раз лобзик мне подарили в восемь лет. Александр Вирт, учитель географии, на правах старшего товарища присматривал за мной – он и рассказал руководству школы о моих «поделках» – в то время я работал над танком.

Тогда было модно возрождать школьные музеи различного профиля. Я знал, что если свяжусь второй раз с музеем – первый был во время моей службы в 642 гвардейском полку – это сильно затянет. Отпихивался до последнего: «сломали» меня после Дня учителя в 2003 году. Мне выделили комнату в школьном тире, где появились первые экспонаты. Здесь же проходили тогда уроки ОБЖ.

Постепенно начал «красть» старую мебель из школы – столы, комоды, шкафы стеклянные, переделывал их под музейные стенды. Вся эта мебель – уже сама по себе история: выпускники узнают старые стеллажи с физическими формулами на дверцах, когда заходят ко мне в музей.

– Как в музее появляются экспонаты, в том числе сложные – например, макеты военной техники?

– Начинаем их делать вместе с детьми, сложные детали доделываю сам. Работаем, в основном, с фанерой и клеем ПВА, хотя древесина имеет свои тонкости: со временем начинает «ходить», похрустывает.

Так в музее появился макет Бердского острога, образованного в 1716 году, самолета Покрышкина, на котором тот воевал во времена Великой Отечественной. Построили и бывший лицензионный «Дуглас», переоборудованный в наш транспортный самолет – это единственное судно, на котором Сталин согласился лететь на Тегеранскую конференцию. На таком же привезли 10 мая 1945 года документ о безоговорочной капитуляции Германии из Берлина.

Есть здесь и Георгиевский крест, сделанный из манной крупы, и редкие издания книг, и хлеб из рациона космонавтов – он приготовлен так, что один маленький кусочек заменяет полноценную булку черного хлеба. Он никогда не крошится – это доставляло бы неудобства во время полета. Экспонат попал к нам прямиком из отряда космонавтов.

Благочинный отец Владимир лично освящал музей со словами: «Да благослови, Господи, это помещение от всех неурядиц, ну а ты, – сказал он мне – ты и сам сохранишься».

– Аквариумы – тоже часть экспозиции или декор?

– Когда СанПин запретил аквариумы в кабинетах биологии, их принесли мне в музей. На дно одного из них мы погрузили макет немецкого линкора «Бисмарк». Такой действительно лежит в Атлантике на глубине 4600 метров.

В 1940 году немцами была предпринята попытка блокады Великобритании, «Бисмарк» тогда потопил английский линкор «Худ», а англичане в ответ потопили его. Немецкий линкор обнаружили два российских глубоководных аппарата – «Мир-1» и «Мир-2». Лежит он так же, как и у нас в аквариуме – на ровном теле, и рыбок там тоже нет, потому что глубина большая.

Возле этого аквариума можно провести целый урок о начале Второй Мировой войны, «Рейнских учениях» и блокаде Великобритании: чтобы победить англичан, нужно отсоединить страну – своих ресурсов у них нет, без сырья и продовольствия они быстро сложили бы оружие.

– Экспонаты музея часто бывают на других выставках. Какие из них можно назвать уникальными?

– У нас есть гироскоп, звезда с Чкаловского завода, вырезанная водой из металла при помощи гидроабразивной резки. Есть гусли, патефон – дети всегда живо ими интересуются.

Особую гордость вызывает книга Марины Попович – это знаменитый летчик-испытатель. Она написала пожелание для учеников 13-й школы – такого автографа в Бердске ни у кого нет.

«Черный ящик» с лентой записи «украден» лично мной с истребителя МиГ-23. На самом деле, он оранжевый – название дал народ, который не совсем правильно оценивает ситуацию: прибор позволяет делать вывод об исправности самолета, и не так часто его используют для понимания причин падения. Оранжевый цвет хорошо виден на любом фоне: разлетевшиеся запчасти можно обнаружить на снегу, на траве, на земле и даже в морской воде, где без ущерба для информации он может пролежать пять суток. Ящик сохраняет информацию даже после 15-минутного горения при температуре 800 градусов – таких вещей тоже нет ни у кого.

Знал бы, что буду работать в школе, перетащил бы по частям и собрал целый самолет – раньше много авиационной техники просто выбрасывалось.

– Есть ли у вас краеведческие экспозиции, посвященные региону, Бердску?

– Дети совместно с учителем истории Майей Сулаймановой отсняли 30 сюжетов о возникновении Бердского острога, сейчас они разрабатывают материал про генерал-полковника Байдукова, уроженца Новосибирской области, который в паре с Чкаловым летал через Северный полюс, готовится фильм про Покрышкина, есть экспозиция, посвященная Вячеславу Грознову – выпускнику 13-й школы, погибшему в Чечне.

Я начал собирать общие фото всех выпусков школы – ей в этом году будет 35 лет. Насобирал около 30 классов – история школы, все-таки, начинается с ее учеников, выпускников. Второй шаг в этом направлении – проследить их судьбу, кто кем стал и чего достиг.

– Получается, музей вышел за рамки военной тематики?

– В некоторых школах музеи обставлены под ключ: там новая мебель, все блестит, открывают его только по случаю. У меня же тут Содом и Гоморра: все обшарпано, облезло, но это говорит только о том, что люди сюда приходят. Я доволен, что интерес к музею не увядает. Фактически это клуб по интересам: тут работает юнармейский клуб «Атлант», действует кружок музейной педагогики – мы готовим экскурсоводческие кадры.

Когда я сделал в тире перегородки, получилось несколько функциональных помещений: теперь тут можно пострелять из винтовки, собирать макеты военной техники, готовиться к «Зарнице», изучать военную историю, разбирать и собирать автомат.

Я считаю, что возможности музея безграничны: главное суметь самого себя подковать, чтобы, если ребенок заинтересуется темой, не откладывать ее на завтра, а сразу квалифицированно ответить на поставленные вопросы.